このコーナーでは、学習コンテンツpaizaラーニングのレベルアップ問題集をPythonとGASの両方で解いて全コードの解説をしています。

PythonとGASの両方のコードを用いて、全コード及び部分的にも可能な限り詳細に記載いたしました。

GASはスプレッドシートを使っています。

GASはGoogle Apps Scriptと言って、JavaScriptの文法をベースにしているので、JavaScriptの学習中の方にもお役立て出来るかも知れません。

paizaレベルアップ問題集でPythonとGASを解いて見たに戻る

メインメニューに戻る

Python自作サンプル

GASサンプル

基本情報技術者試験

paizaでの解答はPythonで行いましたが、この記事ではPythonのコードと共に、同じ問題を現在学習中のGASだったらどう解くのか、スプレッドシートでバインドして作ってみました。

問題:長さ N の数列 a (a_1, a_2, …, a_N) が与えられます。

この数列の要素を逆順に、改行区切りで出力してください。

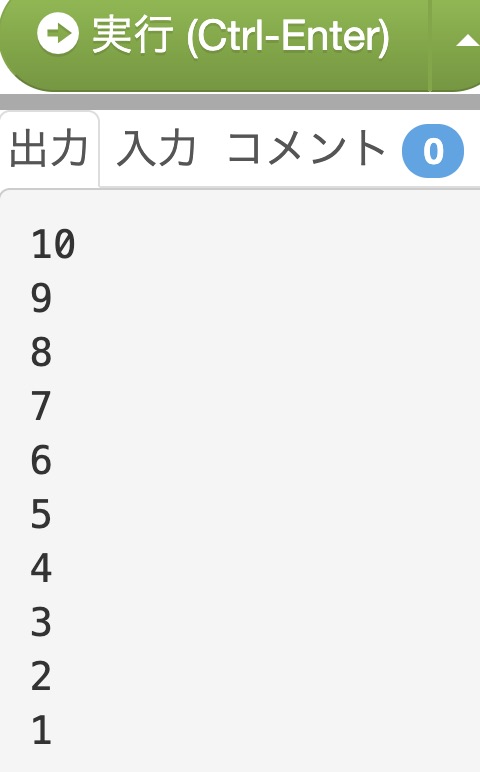

具体例として出力例2の、N=10 リスト「1,2,3,4,5,6,7,8,9,10」を逆順に表示させる処理で考えてみます。

入力例2

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

出力例2

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ではまず、Pythonで解いてみます。

今回は、paiza.ioを使って解きます。paiza.ioの使い方はこちらから。

<<Pythonでの解き方>>

下準備として、paiza.ioにこの様に入力します。

手順として、

1.標準入力でリストの長さNを読み込む

2.標準入力でリストとしてリストarrayを読み込む

3.ループでreversedを使って逆順に設定

4.print文で出力

コードを見てみましょう。

手順1では、

N=int(input())

で、標準入力でリストの個数Nを読み込めます。

手順2では、

array=list(map(int,input().rstrip().split(‘ ‘)))

で、リストとして複数の数を標準入力で読み込んでいます。

listを使ってリストとしています。

mapで複数の数を読み込めます。

intで整数として読み込んでいます。

rstripで改行による影響を受けない様にして、split(‘ ‘)でスペース区切りの数値を読み込みます。

手順3,4では、riversedを使って逆順から出力しています。

for num in reversed(array):

print(num)ここまでの全てのコードです。

N=int(input())

array=list(map(int,input().rstrip().split(' ')))

for num in reversed(array):

print(num)paiza.ioの出力結果です。

内包表記で書く場合は、ループの所が1行に略せます。

N=int(input())

array=list(map(int,input().rstrip().split(' ')))

[print(num) for num in reversed(array)] <<GASでの解き方>>

では、同じ問題をGASで解いてみます。

まず、スプレッドシートにこの様に配置しました。

緑のセルにN=配列の要素数、薄い灰色の所に配列array、濃い灰色の所に配列array2、減算結果array_ansを黄色の所に求めます。

※スプレッドシートに表示する場合は、ループを使って一次元配列ではなく、二次元配列としてからの配列に追加をして作成します※

手順はこのようになります。

1:スプレッドシートからアクティブシートをアクセスする

2:緑のセルから配列の長さNに出力する数値(この問題の場合は「10」)を取得する。

3:灰色のセルから(この問題の場合は「1,2,3,4,5,6,7,8,9,10」)を読み込み、配列arrayとしてログ出力sルウ。

4:灰色のセルを反転させてログ出力するintを確認する

5:スプレッドシートの黄色い所のB4である(4,2)から1行N列分に反転したarrayを出力する

手順1: スプレッドシートからアクティブシートをアクセスする

const ss=SpreadsheetApp.getActiveSheet();

これで定数ssにSpreadsheetAppから階層を辿ってアクティブシートにアクセスしています。

手順2:緑のセルから配列の長さNに出力する数値(この問題の場合は「10」)を取得して、ログ出力する。

let N=ss.getRange(1,2).getValue();

console.log(N);

手順3:灰色のセルから(この問題の場合は「1,2,3,4,5,6,7,8,9,10」)を読み込み、配列arrayとしてログ出力する

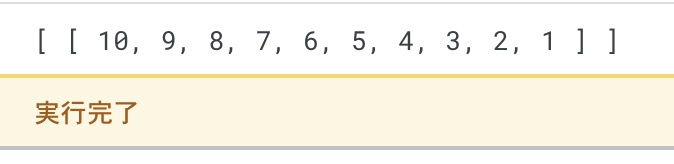

let array=ss.getRange(2,2,1,N).getValues();

console.log(array);

これで、元の配列(反転する前の)を確認します。

手順4:配列arrayは二次元配列なので0行目を反転させる

array[0]=array[0].reverse();

console.log(array)

手順5:スプレッドシートの黄色いセルに反転したarrayを出力する

ss.getRange(4,1,1,N).setValues(array);

スプレッドシートの実行結果です。

GASでの全コードはこちらになります。

function loop12(){

//SpreadsheetAppから階層を辿ってアクティブシートをアクセスする

const ss=SpreadsheetApp.getActiveSheet();

//配列の長さNを取得する

let N=ss.getRange(1,2).getValue();

console.log(N);

//arrayを配列として取得してログ出力する

let array=ss.getRange(2,2,1,N).getValues();

console.log(array);

//arrayを反転させてログ出力する

array[0]=array[0].reverse();

console.log(array)

//スプレッドシートの黄色いセルに反転した配列を格納する

ss.getRange(4,2,1,N).setValues(array);

}宜しかったらコピペしてアレンジして見て下さい。

お疲れ様でした。

ブレイクタイムフォトはこちらになります。

東池袋にある、サンシャイン水族館で撮影した空飛ぶペンギン

■ 参考文献の紹介■

じっくり丁寧にPythonを学びたい方向け。

まずはpaizaラーニングなどの学習コンテンツで学んで、基礎をマスターしたら、この本でじっくりと初級から中級レベルを目指せます。

初めてGASを学ぶ方向け。

スプレッドシートの基本的な使い方からGASのベースとなるJavaScriptの基礎文法、GASでの初歩的なプログラミングを学べます。

GASに少し慣れて来たら、基礎固めとリファレンスとしてこの本でじっくり学べます。

paizaレベルアップ問題集でPythonとGASを解いて見たに戻る

メインメニューに戻る

Python自作サンプル

GASサンプル

基本情報技術者試験