1 行の入力 Python3編

2 行の入力 Python3編

3 行の入力 Python3編

10 行の入力 Python3編

【行入力】1,000 行の入力 Python3編

タグ: Python

Pythonの辞書をループを用いて「サザエさん」のキャラを取り出す

この記事を読むことで、

・Pythonの辞書の「キー」及び「値」とは何か

・辞書自体をそのまま表示

・「辞書.items()」を使って、辞書をループを使って取り出す

の学習が出来ます。

辞書の例として、国民的アニメの「サザエさん」のキャラクターの「職業をキー」に、「キャラクターを値」にしています。

辞書は{“キー”:”値” , “キー”:”値” ,・・・}の構造になっていて、サザエさんキャラを例にすると、{“大黒柱”:”磯野波平” , “主婦”:”フグ田サザエ”}などになります。

サザエさんキャラの中から、こちらの5名を用意しました。

辞書の名前は「chara_dic」です。

#サザエさんのキャラクターの辞書

#職業や特徴を「キー」、名前を「値」

chara_dic={'大黒柱':'磯野波平','主婦':'フグ田サザエ','小学生':'磯野カツオ','幼児':'フグ田タラオ','ペット':'タマ'}まずは、ループで辞書のキーと値を取り出す前に、print関数でシンプルに辞書自体を表示させてみます。

コードはこちらです。

#サザエさんのキャラクターの辞書

#職業や特徴を「キー」、名前を「値」

chara_dic={'大黒柱':'磯野波平','主婦':'フグ田サザエ','小学生':'磯野カツオ','幼児':'フグ田タラオ','ペット':'タマ'}

#辞書自体を「そのまま」出力

print(chara_dic)辞書を「そのまま」取り出した実行結果です。

無事に出力されましたが、少し見辛いですよね。

そこで、今度はこの辞書をループを使って出力してみます。

コードに下記を追加します。

キーになるのはkey:職業や特徴で、値となるのはvalue:キャラクター名として、

forループで(key,value)を指定とすると、「大黒柱,磯野波平」から、「ペット,タマ」までの全てのメンバーを取り出せます。

#書き方は、「 辞書.items(): 」

chara_dic.items()を使って、キーであるkeyと、値であるvalueを取り出します。

ここまでのコードと実行結果です。

#サザエさんのキャラクターの辞書

#職業や特徴を「キー」、名前を「値」

chara_dic={'大黒柱':'磯野波平','主婦':'フグ田サザエ','小学生':'磯野カツオ','幼児':'フグ田タラオ','ペット':'タマ'}

#辞書.items()を使ってループで出力

for (key,value) in chara_dic.items():

print(key,value)

これでも辞書の「キー」と「値」が表示されて、先程よりかは幾分見やすくなりましたが、もう少し日本語の体裁を整えたいと思います。

下記のようにprint文内の日本語を整えて表示します。

print(key+"の、"+value+"さんです。")ここまでのコードと実行結果です。

#サザエさんのキャラクターの辞書

#職業や特徴を「キー」、名前を「値」

chara_dic={'大黒柱':'磯野波平','主婦':'フグ田サザエ','小学生':'磯野カツオ','幼児':'フグ田タラオ','ペット':'タマ'}

#辞書.items()を使ってループで出力

for (key,value) in chara_dic.items():

print(key+"の、"+value+"さんです。")

もう少し「キー」と「値」を見やすくしたいので、コードをこの様に書き換えます。

print("【"+key+"】の、【"+value+"】さんです。")ここまでのコードと実行結果です。

#サザエさんのキャラクターの辞書

#職業や特徴を「キー」、名前を「値」

chara_dic={'大黒柱':'磯野波平','主婦':'フグ田サザエ','小学生':'磯野カツオ','幼児':'フグ田タラオ','ペット':'タマ'}

#辞書.items()を使ってループで出力

for (key,value) in chara_dic.items():

print("【"+key+"】の、【"+value+"】さんです。")

お疲れ様でした。ブレイクタイムPhotoは、

千葉県の房総半島、外房の御宿の海です。

ご精読誠にありがとうございました。

■ 独習Python ■

Kindle版

単行本(ソフトカバー)

PythonのリストをループとIF文、enumerate関数を使ってサザエさんキャラを取り出してみた。

この記事を読むことで、

・Pythonのリストを単純にループを使って取り出す方法

・enumerate関数を使って取り出す方法

・IF文の復習

・strで数値と文字列をprint文で表示する方法

が可能になります

具体例として使うのは、国民的アニメのサザエさんです。

その中から4人の名前をcharacterというリストにこの様に格納しました。

chara=['波平','サザエ','カツオ','タマ']リストの添え字は「0(ゼロ)」から始まります。

このリストの場合、末尾の「タマ」は3です。

このリストの添字0の波平さん、添字1のサザエさん、添字2のカツオまでが「人間」で、添字3のタマが「猫ちゃん」です。

そこで、typeという変数を用意して、添え字が3のタマの場合のみtypeを「猫ちゃん」に、それ以外は「人間」と表示する様にプログラミングしました。

シンプルなIF文による分岐をしています。

#サザエさんのキャラクターのリスト

chara=['波平','サザエ','カツオ','タマ']

#ループを使ってリストを取り出す

#i=3のタマのtypeを「猫ちゃん」にする

for i in range(len(chara)):

if i==3:

type='猫ちゃん'

else:

type='人間'

print(chara[i]+':'+type)実行結果です。

このコードにenumerate関数を使うと、添字と値を同時に表示させることが可能になります。

enumerateを使うことによって、リストの添字i=0,1,2,3とリストの中身のキャラクターを同時に扱えます。

#サザエさんのキャラクターのリスト

chara=['波平','サザエ','カツオ','タマ']

#ループを使ってリストを取り出す

#i=3のタマのtypeを「猫ちゃん」にする

for i,member in enumerate(chara):

if i==3:

type='猫ちゃん'

else:

type='人間'

print(i,member+':'+type)このように書き換えられます。

実行結果です。

更に最後のprint文を変更して、実行結果に表示する日本語を、より伝わりやすく改変することも可能です。

str(i)を使うことによって、数値を文字と一緒にprint文内に表記しております。

#サザエさんのキャラクターのリスト

chara=['波平','サザエ','カツオ','タマ']

#ループを使ってリストを取り出す

#i=3のタマのtypeを「猫ちゃん」にする

for i,member in enumerate(chara):

if i==3:

type='猫ちゃん'

else:

type='人間'

print('家族No.'+str(i)+' '+member+'さんは「'+type+'」です。')実行結果です。

この様に、enumerate関数を使うと表記の自由度が増します。

ループ、リストとセットで復習にもなりました。

お疲れ様でした。ブレイクタイムPhotoは、

千葉県房総半島外房、御宿の海です。

ここの海は透明度が高いことが魅力の一つです。

ご精読誠にありがとうございました。

■ 独習Python ■

Kindle版

単行本(ソフトカバー)

Pythonで辞書を使ってサザエさんのキャラクターを職業別に出力

この記事を読むことで、

・Pythonの辞書の基本的な作り方

・キーと値の指定の仕方

・次のデータの追加方法

・辞書から「キーを指定」して「値を取り出す方法」

・標準入力の復習

が学べます。

この記事で作成する辞書の具体例として、国民的アニメ「サザエさん」のキャラクターを用います。

辞書は、「キー」と「値」で構成されていて、 {(波かっこ)} で括って、下記のように記述します。

chara_dic={'大黒柱':'磯野波平'}上記の場合は【キー】が「大黒柱」で、【値】が「磯野波平」です。

キーと値は「:」で区切っています。

辞書は、「 ,(カンマ) 」で区切ることによって、データを追加出来ます。

同様にして、他のキャラクターも追加しました。

chara_dic={'大黒柱':'磯野波平','主婦':'フグ田サザエ','小学生':'磯野カツオ','幼児':'タラちゃん','ペット':'タマ'}この辞書をそのまま出力するコードはこちらです。

#サザエさんのキャラクターの辞書

#職業や特徴を「キー」、名前を「値」

chara_dic={'大黒柱':'磯野波平','主婦':'フグ田サザエ','小学生':'磯野カツオ','幼児':'タラちゃん','ペット':'タマ'}

print(chara_dic)実行結果です。

次に、指定したキーの値のみを取り出してみます。

カツオくんにしようと思います。

#サザエさんのキャラクターの辞書

#職業や特徴を「キー」、名前を「値」

chara_dic={'大黒柱':'磯野波平','主婦':'フグ田サザエ','小学生':'磯野カツオ','幼児':'タラちゃん','ペット':'タマ'}

print(chara_dic['小学生'])#ここでキーを指定しています。実行結果です。

この例ではキーに’小学生’と入力しましたが、変数keyに代入する書き方も掲載致します。

今度は主役のサザエさんを出力します。

#サザエさんのキャラクターの辞書

#職業や特徴を「キー」、名前を「値」

chara_dic={'大黒柱':'磯野波平','主婦':'フグ田サザエ','小学生':'磯野カツオ','幼児':'タラちゃん','ペット':'タマ'}

key='主婦'#キーを変数に代入します。

print(chara_dic[key])#変数キーを指定しています。変数を使ったやり方でも無事に出力出来ました。

今度は、標準入力を使って、好きなキャラクターを表示出来る様に改変します。

そこで入力した内容をIF分岐を使って表示させます。

標準入力で入力する際にアルファベット1文字で簡単な操作性にする為、

「波平さん」の大黒柱を【d】、

「サザエさん」の主婦を「housewife」から【h】、

「カツオくん」の小学生を「Elementary school student」から【e】、

「タラちゃん」の幼児を「infant」から【i】、

「タマ」はペットの【p】

に致します。

標準入力は下記の様に、変数typeに代入します。

type=input()ここで【d】や【i】などの文字を変数typeに格納します。

また、辞書に新たなキャラクターを追加致します。

キーは「その他」で、値は「伊佐坂先生」を加えました。

chara_dic={'大黒柱':'磯野波平','主婦':'フグ田サザエ','小学生':'磯野カツオ','幼児':'タラちゃん','ペット':'タマ','その他':'伊佐坂先生'}それでは、ここまでのコードと実行結果です。

#サザエさんのキャラクターの辞書

#職業や特徴を「キー」、名前を「値」

chara_dic={'大黒柱':'磯野波平','主婦':'フグ田サザエ','小学生':'磯野カツオ','幼児':'タラちゃん','ペット':'タマ','その他':'伊佐坂先生'}

#ここで標準入力を使用します。

print('【d】大黒柱、【h】主婦、【e】小学生,【i】幼児,【p】ペット 【記号】を入力>>>',end='')

type=input()

#標準入力で入力した半角英字によって分岐しています。

if type == 'd':

key='大黒柱'

elif type=='h':

key='主婦'

elif type=='e':

key='小学生'

elif type=='i':

key='幼児'

elif type=='p':

key='ペット'

else:

key='その他'

print(chara_dic[key])#変数キーを指定しています。typeに【d】を入力した場合。

typeに【i】を入力した場合。

typeに指定の半角英字以外を入力した場合(仮に【x】と入れてみました。)

お疲れ様でした。ブレイクタイムPhotoは、

マクセルアクアパーク品川

(東京都品川区にある水族館です。)

ご精読誠にありがとうございました。

■ 独習Python ■

Kindle版

単行本(ソフトカバー)

【人狼ゲームでPythonの総復習】日向坂46の2024年お正月「人狼ゲーム」でPythonの入門〜関数までの総復習が出來るサンプルコードを作ってみました。

この記事では、2024年お正月に配信された、日向坂46の人狼ゲームの配信を元に、Pythonの入門〜関数までの総復習が出来るサンプルコードを作ってみました。

こちらのYouTube動画です。

配信の感想は、アメブロの記事に、四期生の正源司 陽子(しょうげんじ・ようこ)さん推しの視点で書きました。

この記事で学習出来ることは、

・「=」代入と「==」比較演算子の違い

・無料で使えるオンラインのエディター紹介

・乱数とIF文で勝敗バトル

・Whileループと乱数で勝敗バトル

・↑記事に関数を導入

・Forループの基本的な使い方

・人狼役職の配列表示

・配列とForループ

・プログラミング学習コンテンツの紹介

についての概要が掴めます。

それでは「おひさま(ファンのネーム)」もPython学習中の方も、宜しくお願いします

■ 「=」代入と「==」比較演算子の違い ■

プログラミングの学習を始めた頃、「=」と「==」の違いで少し迷った時期がありました。

これについては、実際に手を動かしてコードを書いてみると、その疑問が氷解出来ました。

まず、「=」の代入ですが、変数roleに役職「市民」を代入して、print文で表示させます。

ご存知の方には恐縮ですが、コメントは「#」を付けます。

#変数roleに「市民」を代入

role='市民'

#役職を表示する

print(role)

実行結果はこちらです。

roleという変数に、役職「市民」が代入されて出力されました。

この後、roleに「裏切り者」を代入して出力します。

role='市民'

#別の役職、「裏切り者」を代入

role='裏切り者'

print(role)実行結果です。

このように、代入では入れる値によっては上書きされるというイメージを持って頂けたらと思います。

一方で、「==」は、等しいかどうかの判定を行います。

role='人狼'

#boolで等しい時はTrue、そうでなければFalse

print(bool(role=='市民'))「人狼」と「市民」は等しくないので、この様な実行結果になります。

IF文では、もしも「まっさらな市民」だとしたら自分は退場して、騎士などの役職持ちのメンバーに頑張ってもらいたい時は、例えばこの様に記述します。

role='市民'

#役職が市民だったら退場する

if role=='市民':

print('自分は退場して、騎士や霊媒師などに頑張ってもらう')実行結果です。

ここでもし、「==」を「=」にしてしまうと、エラーが出てしまって、正しく実行されません。

7行目の所でエラーが出ています。

「=」の代入と、「==」の比較演算子の違いは、実際に書いてみるのが一番理解できました。

とはいえ、「書いてみて」と言われても、プログラミングって環境構築に結構な時間や手間が掛かりますよね。

そこで、すぐに試してコードを書いて実行できる、オンライン上で無料の開発環境IDEを次の項目で紹介します。

■ 無料で使えるオンラインのエディター紹介 ■

結論ですが、paiza.ioがオススメです。

「コード作成を試してみる(無料)」→ 「Python3」 からすぐに学習開始出来ます。

無料のオンラインエディタ(IDE)を調べたら10個ぐらい出てきて、どれを使おうか迷いましたが、

・登録なしですぐ使える

・日本語対応

・標準入力機能が使える

といった点から、paiza.ioをオススメします。

ここでは、標準入力を使ってみます。

paiza.ioの下のタブの「入力」を選択して、自分のやりたい役職を入力します。

この状態で下記のコードを実行します。

変数roleに標準入力で入れた役職が入り、それを出力します。

#標準入力で、やりたい役職を入力する

role=input()

#その役職を表示する

print('私が1番やりたい役職は【'+role+'】です。')

標準入力についてはここまでにして、次からはランダムな数字である乱数を使って、ゲーム的な要素をプログラミングに取り入れてみます。

■ 乱数とIF文で勝敗バトル ■

ここから、乱数を使って、「市民チーム」と「人狼チーム」の勝敗を出力するといった、ゲーム的要素を入れたコードを書いて行きます。

1から10までの乱数を作って、5以上だったら人狼チームの勝ち、そうで無ければ市民チームの勝ちとします。

乱数は、import random で使える様になり、1から10のランダムな整数は random.randint(1,10)で生成します。

その乱数を変数numに代入します。

勝者を入れる変数は、winnerを使います。

#乱数を使える様にする

import random

#1から10までの乱数を作る

num=random.randint(1,10)

#5以上だったら人狼チームの勝利

if num>=5:

winner='人狼'

else:

winner='市民'

#勝敗結果を出力

print('勝者は【'+winner+'】チームです!!')実行結果です。

何回か実行してみると、

実行結果が変わりました。

このままでも、どっちが勝ったのか分かるのですが、乱数の数値が何だったのか知りたいので、numも表示させてみます。

#乱数を使える様にする

import random

#1から10までの乱数を作る

num=random.randint(1,10)

#5以上だったら人狼チームの勝利

if num>=5:

winner='人狼'

else:

winner='市民'

#勝敗結果を出力

print('勝者は【'+winner+'】チームです!!')

print(num)

あとは、1行で表示されるようにしたいのと、numもprint文の中に一緒に入れたいのですが、数値型の変数を文字列型と一緒に使う場合には、str(num)と書きます。

#乱数を使える様にする

import random

#1から10までの乱数を作る

num=random.randint(1,10)

#5以上だったら人狼チームの勝利

if num>=5:

winner='人狼'

else:

winner='市民'

#勝敗結果と乱数を一緒に出力

print('numが「'+str(num)+'」より、勝者は【'+winner+'】チームです!!')実行結果です。

■ Whileループと乱数で勝敗バトル ■

ループを使ってちょっとRPGっぽく、市民チームと人狼チームのHPを指定して、HPが0になったらループを抜けて負けにしてみます。

Whileループの継続条件は、両方のチームのHPが0以上の場合です。

攻撃されるとHPが減って、攻撃によってどれぐらいHPが減るのかを乱数attackで指定します。

flagが0だったら人狼チームの攻撃、1だったら市民チームの攻撃にします。

改行は「\n」を使います。

ちょっと複雑だな・・・と思われた方は、次の次のForループの所まで読み飛ばして頂いても大丈夫です♪

#乱数を使える様にする

import random

#市民チームと人狼チームのHP初期値を10にする

shimin_HP=10

jinro_HP=10

#whileループでバトル!!

while shimin_HP>0 and jinro_HP>0:

#相手チームに与えるダメージは1から5までの乱数にする

attack=random.randint(1,5)

#0だったら人狼チームの攻撃、1だったら市民チームの攻撃にする

flag=random.randint(0,1)

if flag==0:

print('人狼チームが市民チームに「'+str(attack)+'」のダメージを与えた')

#攻撃された市民チームのHPがマイナスされる

shimin_HP-=attack

else:

print('市民チームが人狼チームに「'+str(attack)+'」のダメージを与えた')

#攻撃された人狼チームのHPがマイナスされる

jinro_HP-=attack

print('市民チームHP残:'+str(shimin_HP)+'\n人狼チームHP残:'+str(jinro_HP))

print('----------')

#勝敗結果

if shimin_HP>jinro_HP:

winner='市民'

else:

winner='人狼'

print('勝者は【'+winner+'】チーム!!') 実行結果は長いので省略させて頂きますm(_ _)m

コード自体が長くなってきて、メンテナンスの意味も込めて、次の項目ではバトルの部分と勝敗結果をdefを使って関数にして、関数をループ中やprint文の中から呼び出してみるようにコードを書き換えてみます。

■ ↑コードにdefで関数を導入 ■

バトルの部分を関数battleにして、whileループで呼び出し、勝敗結果をprint文の中で呼び出すコードに書き換えてみました。

#乱数を使える様にする

import random

#市民チームと人狼チームのHP初期値を10にする

shimin_HP=10

jinro_HP=10

#defで関数battleを定義する

def battle(shimin_HP,jinro_HP):

#相手チームに与えるダメージは1から5までの乱数にする

attack=random.randint(1,5)

#0だったら人狼チームの攻撃、1だったら市民チームの攻撃にする

flag=random.randint(0,1)

if flag==0:

print('人狼チームが市民チームに「'+str(attack)+'」のダメージを与えた')

#攻撃された市民チームのHPがマイナスされる

shimin_HP-=attack

else:

print('市民チームが人狼チームに「'+str(attack)+'」のダメージを与えた')

#攻撃された人狼チームのHPがマイナスされる

jinro_HP-=attack

print('市民チームHP残:'+str(shimin_HP)+'\n人狼チームHP残:'+str(jinro_HP))

print('----------')

return shimin_HP,jinro_HP

while shimin_HP>0 and jinro_HP>0:

#関数battleを呼び出している

shimin_HP,jinro_HP=battle(shimin_HP,jinro_HP)

#defで関数winを定義している

def win():

if shimin_HP>jinro_HP:

winner='市民'

else:

winner='人狼'

return winner

#print文の中で関数winを呼び出している

print('勝者は【'+win()+'】チーム!!')■ Forループの基本的な使い方 ■

上記のWhileループの他にForループがあって、配列と一緒に使うのに便利です。

人狼ゲームの役職の配列を作ってその中身を取り出すのにForループを使って行きます。

その前に、Forループの基本的な使い方を確認します。

・0から4まで1ずつ加算

#0から4まで1ずつ加算

for i in range(5):

print(i)実行結果です。

もっと短いコードで書ける、内包表記を使うとこの様になります。

#0から4まで1ずつ加算

for i in range(5):

print(i)

#内包表記

[print(i) for i in range(5)]

内包表記の実行結果も上のループと同じになります。

・0から9まで2ずつ加算

#0から9まで2ずつ加算

for i in range(0,10,2):

print(i)

#内包表記

[print(i) for i in range(0,10,2)]

実行結果(同じなので、片方だけのスクショです。)

・5から1まで1ずつ減算

#5から1まで1ずつ減算

for i in range(5,0,-1):

print(i)

#内包表記

[print(i) for i in range(5,0,-1)]

以上が、Forループの基本的な使い方です。

■ 人狼役職の配列表示 ■

配列って、なんか難しそうだ・・・と思われた方は、配列とは団地みたいなものをイメージして下さい。

団地の0号室に「市民」が住んでいて、1号室に「霊媒師」が住んでいて・・・そんなイメージです。

普通の団地と異なるのは、0号室から始まることです。

#配列を定義

array=['市民','霊媒師','占い師','騎士','裏切り者','人狼']

#配列を出力

print(array)出力結果です。

配列は0から始まるので、例えば「占い師」を表示させたい場合は、array[2]になります。

#配列を定義

array=['市民','霊媒師','占い師','騎士','裏切り者','人狼']

#配列を出力

print(array[2])

次の項目では、先ほどのループと配列を合わせた、プログラミングでは使用頻度の高いコードを掲載します。

■ 配列とForループ ■

ループを使って、配列の中身を取り出します。

通常の表記と、内包表記を併記します。

#配列を定義

array=['市民','霊媒師','占い師','騎士','裏切り者','人狼']

#Forループで配列の出力

for role in array:

print(role)

#内包表記

[print(role) for role in array]実行結果です。

この記事ではここまでで、Pythonの入門〜関数までの総復習が出来たと思います。

もっと詳しく勉強したい方は、下記の学習コンテンツがオススメです。

いきなり本を買っても良いのですが、出来れば動画学習コンテンツで多少知識を入れてからの方が、本当に必要なお買い物が出来ると思います。

本も紹介させて頂きます。

■ プログラミング学習コンテンツの紹介 ■

初めてのプログラミング学習では、やはり講師の説明を聞きながら動画を見て、それを自分のPCで動かして試してみる・・・という方法がハードルが低いので、オススメの学習コンテンツを2つ紹介します。

どっちが良いのか迷われた方は、両方の無料レッスンを受けてみて、自分に合いそうな方を取り入れて下さい。

ご精読誠にありがとうございました。

■ 独習Python ■

Kindle版

単行本(ソフトカバー)

長々と書いてしまいましたが、本当に読んで下さって有難うございます。

大変、お疲れ様でした。

ブレイクタイムPhotoは・・・

地元の遊歩道の桜並木です。

【Python辞書で化学(周期表・元素記号)のお勉強】辞書を使って元素記号をキーに元素名を値にする

この記事を読むことでPythonの辞書について化学の元素を例に、

・辞書をループで取り出す

・標準入力を用いて指定した元素名を表示する

ことが可能になります。

まず、この様な辞書を用意します。(コピペ出来ます)

elements={'H':'水素',

'He':'ヘリウム',

'Li':'リチウム',

'Be':'ベリリウム',

'B':'ホウ素',

'C':'炭素',

'N':'窒素',

'O':'酸素',

'F':'フッ素',

'Ne':'ネオン',

'Na':'ナトリウム',

'Mg':'マグネシウム',

'Al':'アルミニウム',

'Si':'ケイ素',

'P':'リン',

'S':'硫黄',

'Cl':'塩素',

}まずはこの辞書をループで取り出しますので、下記のコードを追記致します。

for element,name in elements.items():

print(element+'…「'+name+'」')

今度は標準入力で元素記号を入力すると、その元素の日本語名がリストで表示される様に致します。追加したコードです。

print('元素名を入力>>>',end='')

element=input()

print(elements[element]+'\n')上記のコードを加えて、ループで取り出した一覧から、好きな元素記号を標準入力で入力します。

実行結果です。

この例では、「Mg」でマグネシウムを入力しています。

これまでのコードです。

elements={'H':'水素',

'He':'ヘリウム',

'Li':'リチウム',

'Be':'ベリリウム',

'B':'ホウ素',

'C':'炭素',

'N':'窒素',

'O':'酸素',

'F':'フッ素',

'Ne':'ネオン',

'Na':'ナトリウム',

'Mg':'マグネシウム',

'Al':'アルミニウム',

'Si':'ケイ素',

'P':'リン',

'S':'硫黄',

'Cl':'塩素',

}

print()

for element,name in elements.items():

print(element+'…「'+name+'」')

print()

print('元素名を入力>>>',end='')

element=input()

print(elements[element]+'\n')空行のprint文を入れて、体裁を整えています。

お疲れ様でした。ブレイクタイムPhotoは、

払沢の滝、滝壺です。(東京都檜原村)

ご精読誠にありがとうございました。

■ 独習Python ■

Kindle版

単行本(ソフトカバー)

【Python辞書で歴史(世界史)のお勉強】辞書を使って年号をキーに出来事を値にする

この記事を読むことで、

・Pythonの辞書をループで出力

・辞書のキーに該当する値を取り出す

が可能になります。

例として、世界史の年表を用います。

まず、この様な世界史の年表の辞書を用意(コピペ出来ます)します。

worldHistory={962:'神聖ローマ帝国が成立する',

1066:'ノルマン征服 (ノルマン朝が成立する)',

1202:'第4回十字軍がコンスタンティノープルを占領しラテン帝国を建国する',

1215:'ジョン王がマグナカルタを承認する',

1453:'ビザンツ帝国滅亡(百年戦争終結)',

1479:'スペイン王国が成立する',

1492:'コロンブスがアメリカ大陸を発見する',

1660:'イギリスで王政復古がおこる',

1685:'フランスでナントの勅令が廃止される',

1688:'イギリスで名誉革命がおこる',

1789:'フランス革命がおこる (フランス人権宣言)',

1804:'ナポレオンが皇帝に即位',

1848:'フランスで二月革命がおこる',

1902:'日英同盟の締結',

1905:'ポーツマス条約が結ばれる',}では、これをループで取り出してみます。

yearをキーにして、その年に起きたことをeventにして、辞書historyにitems()を付けて辞書をループで取り出しています。

for year,event in worldHistory.items():

print(str(year)+'年に「'+event+'」')ここまでのコードと実行結果です。

worldHistory={962:'神聖ローマ帝国が成立する',

1066:'ノルマン征服 (ノルマン朝が成立する)',

1202:'第4回十字軍がコンスタンティノープルを占領しラテン帝国を建国する',

1215:'ジョン王がマグナカルタを承認する',

1453:'ビザンツ帝国滅亡(百年戦争終結)',

1479:'スペイン王国が成立する',

1492:'コロンブスがアメリカ大陸を発見する',

1660:'イギリスで王政復古がおこる',

1685:'フランスでナントの勅令が廃止される',

1688:'イギリスで名誉革命がおこる',

1789:'フランス革命がおこる (フランス人権宣言)',

1804:'ナポレオンが皇帝に即位',

1848:'フランスで二月革命がおこる',

1902:'日英同盟の締結',

1905:'ポーツマス条約が結ばれる',}

print()

for year,event in worldHistory.items():

print(str(year)+'年に「'+event+'」')

print()

次は標準入力で年号を入力すると出来事がリストで表示される様に致します。

追加するコードです。

print('年号を入力>>>',end='')

year=int(input())

print(worldHistory[year]+'\n')上記のコードを加えて、年表一覧から好きな年号を標準入力で入力します。

ここまでのコードと実行結果です。

worldHistory={962:'神聖ローマ帝国が成立する',

1066:'ノルマン征服 (ノルマン朝が成立する)',

1202:'第4回十字軍がコンスタンティノープルを占領しラテン帝国を建国する',

1215:'ジョン王がマグナカルタを承認する',

1453:'ビザンツ帝国滅亡(百年戦争終結)',

1479:'スペイン王国が成立する',

1492:'コロンブスがアメリカ大陸を発見する',

1660:'イギリスで王政復古がおこる',

1685:'フランスでナントの勅令が廃止される',

1688:'イギリスで名誉革命がおこる',

1789:'フランス革命がおこる (フランス人権宣言)',

1804:'ナポレオンが皇帝に即位',

1848:'フランスで二月革命がおこる',

1902:'日英同盟の締結',

1905:'ポーツマス条約が結ばれる',}

print()

for year,event in worldHistory.items():

print(str(year)+'年に「'+event+'」')

print()

print('年号を入力>>>',end="")

year=int(input())

print(worldHistory[year]+'\n')

この例では「1688」と入力して、1688年の「イギリスで名誉革命がおこる」と出力させました。

print文の空行を入れて体裁を整えています。

参考にした歴史のウェブサイトはこちらになります。

お疲れ様でした。ブレイクタイムPhotoは、

多摩川土手です。

ご精読誠にありがとうございました。

■ 独習Python ■

Kindle版

単行本(ソフトカバー)

【paiza レベルアップ問題集 】「標準入力その1 STEP: 3 3 行の入力」PythonとGASで解いたコード紹介

このコーナーでは、プログラミング学習コンテンツpaizaラーニングのレベルアップ問題集を、PythonとGAS(Google Apps Script)の両方で同じ問題を解いたコードを公開している学習ログです。

Python・GASのどちらの言語のコードも可能な限り詳細に解説致します。

GASはスプレッドシートのエディタを使ってコードを書いております。

Pythonではpaizaに入会しなくても問題集を解きたい方向けにpaiza.ioを用いております。paiza.ioの使い方はこちらから。

(入会するか否かは問題集を解いて見てからの読者様のご判断にお任せ致します。

どちらの選択をされても記事を読めるようになっておりますので、安心して下さい。)

問題:

文字列 s, t, u が 3 行で与えられるので、s, t, u の 3 行をそのまま出力してください。

この記事では、下記の入力例1の場合を例にして、文字列の出力を行います。

入力例1

abc

def

ghi

出力例1

abc

def

ghi

ではまず、Pythonで解いてみます。

■ Pythonでの解き方 ■

下準備として、paiza.ioにこの様に入力します。

(入力例1をそのままioにコピーしただけです。)

手順として、

1:問題文から3行と分かっているのでループを3回まわし、ループの中で標準入力で取得した文字列を変数tempに格納して出力する

で、行います。

こちらがPythonのコードになります。

#ループを3回まわし、ループの中で標準入力で取得した文字列を変数tempに格納して出力する

for i in range(3):

temp=input()

print(temp)この手順で作成したプログラムを実行した出力結果です。

■ GASでの解き方 ■

今度は、同じ問題をGASで解いてみます。

まず、この様なスプレッドシートを用意しました。

スプレッドシートの緑のセルに文字列「abc」,灰色のセルに「def」,ピンクのセルに「efg」を入力しました。

これを二次元配列として取得して、黄色いセルにそのままの順番で文字列を出力します。

※スプレッドシートに表示する場合は、二次元配列としての配列に追加をして作成します※

手順はこのようになります。

1:SpreadSheetAppからアクティブシートにアクセスする

2:最初の文字列「abc」が入っている緑のセルA1と、その下の灰色のセル「def」が入っているセルA2、最後のピンクのセルA3の「ghi」を配列arrayに3行1列の二次元配列として取得する

3:配列arrayに文字列が取得出来たことをログ出力で確認する

4:スプレッドシートの黄色いセルに二次元配列arrayを出力する

手順1: SpreadSheetAppから階層を辿って現在のシートにアクセスする

const ss = SpreadsheetApp.getActiveSheet();

ここで定数ssにSpreadsheetAppから階層を辿ってアクティブシートにアクセスしています。

関数「standardInput3」を書いていきます。Standard Inputは標準入力の意味です。

function standardInput3() {

//SpreadSheetAppから階層を辿って現在のシートにアクセスする

const ss=SpreadsheetApp.getActiveSheet();

}手順2:最初の文字列「abc」が入っている緑のセルA1と、その下の灰色のセルA2の「def」と、最後のピンクのセルA3に入っている「ghi」を配列arrayに3行1列の二次元配列として取得する

const array=ss.getRange(1,1,3).getValues();

valueではなく、valuesと「s」を付けると複数の文字列を取得できます。

コメントが複数行に渡る際は「/*」と「*/」で囲います。

function standardInput3() {

const ss=SpreadsheetApp.getActiveSheet();

/*文字列「abc」が入っている緑のセルA1と

その下の灰色のセル「def」が入っているセルA2と

最後の「ghi」が入っているピンクのセルA3を

配列arrayに3行1列の二次元配列として取得する

*/

const array = ss.getRange(1,1,3).getValues();

}手順3:配列arrayに文字列が出力出来たことをログ出力で確認する

console.log(array);

配列arrayを出力して、A1,A2,A3の文字列が無事に配列に格納されていることを確認します。

function standardInput3() {

const ss=SpreadsheetApp.getActiveSheet();

const array = ss.getRange(1,1,3).getValues();

//配列arrayに文字列が取得出来たことをログ出力で確認する

console.log(array);

}上記の実行結果です。

手順4:スプレッドシートの黄色いセルに二次元配列arrayを出力する

ss.getRange(6,1,array.length).setValues(array);

スプレッドシートのA6である6行目1列目から配列arrayの長さである3行分を確保してarrayを出力しています。

array.lengthでlengthメソッドを使って配列の長さである3を求めています。

これで3行分が確保されて出力されます。

function standardInput3() {

const ss=SpreadsheetApp.getActiveSheet();

const array = ss.getRange(1,1,3).getValues();

console.log(array);

//lengthメソッドを用いて配列arrayの長さを求める

console.log(array.length);

//スプレッドシートの黄色いセルA6から3行分二次元配列arrayを出力する

ss.getRange(6,1,array.length).setValues(array);

}実行後のログとスプレッドシートです。

お疲れ様でした。ブレイクタイムPhotoは、

お台場の中でもオススメスポット、モノレールゆりかもめ線 芝浦ふ頭のレインボーブリッジです。

←前の問題へ 次の問題へ→

■ 関連記事 ■

paizaレベルアップ問題集「標準入力その1」へ戻る

paizaレベルアップ問題集_PythonとGASのコード紹介トップページへ

写真クリエイターとしての活動

自己紹介

【paiza レベルアップ問題集 】「標準入力その1 STEP: 2 2 行の入力」PythonとGASの両方で解いたコード紹介

このコーナーでは、プログラミング学習コンテンツpaizaラーニングのレベルアップ問題集を、PythonとGAS(Google Apps Script)の両方で同じ問題を解いたコードを公開している学習ログです。

Python・GASのどちらの言語のコードも可能な限り詳細に解説致します。

GASはスプレッドシートのエディタを使ってコードを書いております。

Pythonではpaizaに入会しなくても問題集を解きたい方向けにpaiza.ioを用いております。paiza.ioの使い方はこちらから。

(入会するか否かは問題集を解いて見てからの読者様のご判断にお任せ致します。

どちらの選択をされても記事を読めるようになっておりますので、安心して下さい。)

問題:

文字列 s と t が 2 行で与えられるので、s と t の 2 行をそのまま出力してください。

この記事では、下記の入力例2の場合を例にして、文字列の出力を行います。

入力例2

heisei31

reiwa1

出力例2

heisei31

reiwa1

ではまず、Pythonで解いてみます。

■ Pythonでの解き方 ■

下準備として、paiza.ioにこの様に入力します。

(入力例2をそのままioにコピーしただけです。)

手順として、

1:標準入力で最初の文字列sを読み込む

2:標準入力で次の文字列tを読み込む

3:print文でsを出力する

4:print文でtを出力する

この様に行います。

この手順に沿って作成したPythonのコードと実行した出力結果です。

#標準入力で最初の文字列sを読み込む

s=input()

#標準入力で次の文字列tを読み込む

t=input()

#print文でsを出力する

print(s)

#print文でtを出力する

print(t)

■ GASでの解き方 ■

では、同じ問題をGASで解いてみます。

まず、スプレッドシートをこの様に用意しました。

スプレッドシートの緑のセルA1に文字列「heisei31」を入力して、灰色のセルにA2に「reiwa 1」を入力して、それらを二次元配列として取得します。

最後にその二次元配列を黄色いセルにそのままま文字列を出力します。

※スプレッドシートに表示する場合は、二次元配列としての配列に追加をして作成します※

手順はこのようになります。

1:SpreadSheetAppからアクティブシートにアクセスする

2:最初の文字列「heisei31」が入っている緑のセルとその下の灰色のセル「reiwa1」が入っているセルを配列arrayに2行1列の二次元配列として取得する

3:配列arrayに文字列が出力出来たことをログ出力で確認する

4:スプレッドシートの黄色いセルに二次元配列arrayを出力する

手順1: SpreadSheetAppから階層を辿って現在のシートにアクセスする

const ss = SpreadsheetApp.getActiveSheet();

ここで定数ssにSpreadsheetAppから階層を辿ってアクティブシートにアクセスしています。

関数「standardInput2」の中に書いていきます。

Standard Inputで標準入力の意味です。

function standardInput2() {

//SpreadSheetAppから階層を辿って現在のシートにアクセスする

const ss=SpreadsheetApp.getActiveSheet();

}手順2:最初の文字列「heisei31」が入っている緑のセルと、その下の灰色のセル「reiwa1」が入っているセルを配列arrayに2行1列の二次元配列として取得する

const array=ss.getRange(1,1,2).getValues();

セルA1は1行目1列目ですので、(1,1)と表せて、そこから2行分ですので、(1,1,2)となります。1列取得のみですので、(1,1,2,1)の最後の1は略せます。

2文字分ですので、getValuesと「s」が付きます。

また、複数行に渡るコメントの場合は、「/*」と「*/」で囲います。

function standardInput2() {

const ss=SpreadsheetApp.getActiveSheet();

/*最初の文字列「heisei31」が入っている緑のセルと、

その下の灰色のセル「reiwa1」が入っているセルを

配列arrayに2行1列の二次元配列として取得する*/

const array=ss.getRange(1,1,2).getValues();

}

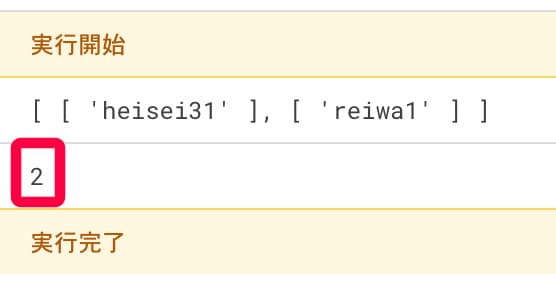

手順3:配列arrayに文字列が出力出来たことをログ出力で確認する

console.log(array);

スプレッドシートから取得した文字列を格納した配列arrayが無事にログ出力されることを確認します。

function standardInput2() {

const ss=SpreadsheetApp.getActiveSheet();

const array=ss.getRange(1,1,2).getValues();

//配列arrayの出力確認

console.log(array);

}

手順4:スプレッドシートの黄色いセルに二次元配列arrayを出力する

ss.getRange(5,1,array.length).setValues(array);

スプレッドシートの黄色いセルA5(5,1)とA6に、配列arrayの長さである2行1列分を確保してarrayを出力しています。

array.lengthで、lengthメソッドを使っていることで、配列の長さである2を表しています。

function standardInput2() {

const ss=SpreadsheetApp.getActiveSheet();

const array=ss.getRange(1,1,2).getValues();

console.log(array);

//lengthメソッドで配列の長さ2が出力される

console.log(array.length);

//スプレッドシートの黄色いセルに二次元配列arrayを出力する

ss.getRange(5,1,array.length).setValues(array);

}実行後のログとスプレッドシートです。

お疲れ様でした。ブレイクタイムPhotoは、

お台場自由の女神と、レインボーブリッジと、レインボーブリッジの右から1cmぐらいの所にある東京タワーです。

■ 関連記事 ■

paizaレベルアップ問題集「標準入力その1」へ戻る

paizaレベルアップ問題集_PythonとGASのコード紹介トップページへ

写真クリエイターとしての活動

自己紹介

【Python辞書で歴史(日本史)のお勉強】辞書を使って年号をキーに出来事を値にする

この記事を読むことで、

・Pythonの辞書をループで取り出せる

・キーに該当する値を取り出せる

ことが可能になります。

例として、日本史の年号をキーに、その年の出来事を値にします。

こちらが用意する辞書です。

#日本史の年号をキーに出来事を値にした辞書を作成

japaneseHistory={607:'小野妹子ら遣隋使派遣',

720:'日本書紀の編纂',

1086:'白河上皇の院政始まる',

1221:'承久の乱',

1338:'室町幕府の成立',

1588:'刀狩り',

1603:'江戸幕府の成立',

1709:'新井白石の政治',

1837:'大塩平八郎の乱',

1853:'ペリー来航',

1877:'西南戦争',

1902:'日英同盟'}参考にした歴史のウェブサイトはこちらになります。

では、この辞書をループで取り出してみます。

コードと実行結果です。

#日本史の年号をキーに出来事を値にした辞書を作成

japaneseHistory={607:'小野妹子ら遣隋使派遣',

720:'日本書紀の編纂',

1086:'白河上皇の院政始まる',

1221:'承久の乱',

1338:'室町幕府の成立',

1588:'刀狩り',

1603:'江戸幕府の成立',

1709:'新井白石の政治',

1837:'大塩平八郎の乱',

1853:'ペリー来航',

1877:'西南戦争',

1902:'日英同盟'}

print()

for year,event in japaneseHistory.items():

print(str(year)+'年には「'+event+'」がありました。')

print()

今度は標準入力で年号を入力すると出来事がリストで表示される様に致します。

print('年号を入力して下さい>>>',end="")

year=int(input())

print('その年には【'+japaneseHistory[year]+'】がありました')辞書の一覧にある年から好きな年号を標準入力で入力して、出来事を表示するコードと

実行結果です。ループの表示を参考に、好きな年号を入力します。

#日本史の年号をキーに出来事を値にした辞書を作成

japaneseHistory={607:'小野妹子ら遣隋使派遣',

720:'日本書紀の編纂',

1086:'白河上皇の院政始まる',

1221:'承久の乱',

1338:'室町幕府の成立',

1588:'刀狩り',

1603:'江戸幕府の成立',

1709:'新井白石の政治',

1837:'大塩平八郎の乱',

1853:'ペリー来航',

1877:'西南戦争',

1902:'日英同盟'}

print()

for year,event in japaneseHistory.items():

print(str(year)+'年には「'+event+'」がありました。')

print()

print('好きな年号を半角数字で入力して下さい>>>',end="")

year=int(input())

print('その年には【'+japaneseHistory[year]+'】がありました。')

print()

この例では1853と入力すると、「ペリー来航」と出力されました。

お疲れ様でした。ブレイクタイムPhotoは、

マクセルアクアパーク品川(水族館)の「ノコギリエイ」です。

怖かわいいです(笑)

ご精読誠にありがとうございました。

■ 独習Python ■

Kindle版

単行本(ソフトカバー)